手机人:数字生存中的社交革命与身份重塑

在智能手机普及率突破90%的今天,人们平均每天点亮屏幕超过200次,社交媒体的日均使用时长突破3小时。这种深度数字化生存状态催生了"手机人"现象——当代人类通过移动终端重构社交网络与数字身份,形成虚实交织的新型社会关系图谱。这种变迁不仅改变着人际互动模式,更推动着数字身份从单一标识向多维价值载体的进化。

1. 技术演进:从通讯工具到数字器官

移动社交软件的进化史,本质是数字身份建构技术的迭代史。2000年代的功能机时代,手机通讯录构成最原始的数字身份标识,短信与通话记录形成用户行为的初级数据轨迹。2010年微信的诞生开启了社交图谱数字化进程,好友列表与朋友圈构成数字身份的社会关系层,用户日均消息量从10条激增至2024年的158条。进入5G时代,数字分身技术使身份呈现突破平面化,抖音的虚拟主播与QQ的3D秀场形象标志着数字身份进入立体化阶段。

技术基础设施的跃进支撑着身份重构。2024年中国5G基站达337万个,边缘计算节点覆盖300个城市,为实时身份验证与跨平台数据同步提供底层支持。区块链技术的应用更催生DID(去中心化身份)体系,用户通过私钥掌控包含社交数据、消费记录、信用评级的复合身份包,实现"一个身份走遍全网"的愿景。

2. 社交图谱:裂变中的关系网络

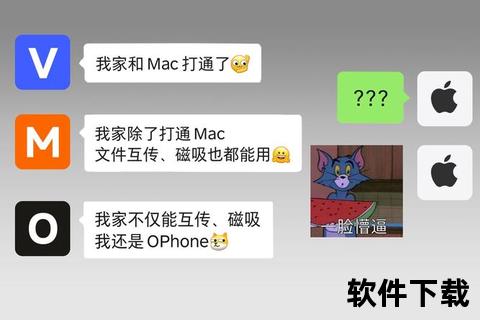

当代手机人的社交模式呈现"圈层化生存"特征。调研显示92.6%的Z世代拥有3个以上社交账号,分别对应职场、兴趣圈、匿名社区等不同场景。微信生态内,工作群、亲友群、拼单群的严格区隔,反映出数字身份的情景化切换能力。这种分裂并非无序,而是用户主动构建的"分人主义"策略——通过不同账号承载差异化的自我呈现,降低社交能耗的同时实现精准关系管理。

社交平台的算法推荐机制加速了圈层固化。微博超话社区与小红书兴趣标签形成的信息茧房,使个体社交半径收缩至同质化群体。2024年社交媒体用户画像显示,B站19-25岁用户粘性达78%,知乎男性用户占比63%,平台算法正在重塑数字身份的社会属性。这种变化带来效率提升的也引发数字身份流动性降低、社会关系板结化的隐忧。

3. 身份重构:从数据画像到价值载体

数字身份已超越传统ID概念,进化为包含行为数据、社交资本、虚拟资产的复合价值体。支付宝的芝麻信用分整合消费数据形成经济身份,微信读书时长构建知识身份,游戏皮肤收藏构成审美身份。这种多维度身份认证体系,使个体在求职、信贷等场景获得差异化的社会评价。2024年某电商平台数据显示,使用明星同款头像的用户客单价提升43%,数字形象已成为消费信用的可视化背书。

身份建构的主导权正在发生转移。分布式身份认证(DID)技术的成熟,使用户可自主选择披露身份维度。清华大学研究的视障用户认证系统,允许用户仅出示出行辅助需求证明而不暴露残疾详情。这种"最小化披露"原则,既满足服务需求又保护隐私安全,代表着数字身份管理的人本转向。

4. 安全挑战:隐私保护的攻防战

身份数据化带来的隐私泄露风险亟待解决。2024年网络安全报告显示,38%的用户遭遇过社交账号盗用,17%的数字身份被用于非法信贷。传统的中心化存储模式存在单点失效风险,某银行数据泄露事件导致200万用户身份信息在黑市流通。差分隐私技术的应用为数据安全提供新思路,通过在原始数据添加随机噪声,既保证统计分析准确性又保护个体隐私。

权限管理成为移动端防护重点。建议用户采用"三阶授权法":核心权限(如支付)使用生物识别,重要权限(位置)单次授权,普通权限(存储)虚拟隔离。安装软件时注意甄别开发者的CA证书,优先选择通过等保三级认证的应用。定期使用"数字身份体检"工具检测授权状态,及时回收闲置权限。

5. 未来图景:元宇宙中的身份迁徙

随着AR/VR设备的普及,数字身份将突破屏幕限制进入三维空间。Meta公布的元宇宙社交协议显示,用户可通过动作捕捉技术将表情习惯迁移至虚拟形象,形成连续性身份体验。这种"数字孪生"身份不仅承载社交属性,更可能成为法律主体——新加坡已试点DAO组织的数字身份立法,虚拟世界的行为将产生现实法律效力。

脑机接口技术带来更深层的身份革命。Neuralink的脑波识别实验表明,个体思维特征可转化为独一无二的生物识别码。这种"意识身份"将彻底打破物理与数字的界限,但也引发身份唯一性与伦理归属的新争议。技术狂飙中如何守护人性本质,将成为手机人族群必须面对的终极命题。

当人类83%的社交行为发生在数字空间,手机早已超越工具范畴成为社会关系的编织器。从微信名片到元宇宙化身,从数据轨迹到意识编码,手机人族群在技术洪流中不断解构与重建着自我认知。这场没有终点的身份革命,既释放着前所未有的创造自由,也考验着人类守护主体性的智慧。唯有在技术创新与人文关怀之间找到平衡点,数字身份才能真正成为拓展人性的翅膀而非束缚灵魂的枷锁。